“在这场认知革命里,人类第一次有了机会与AI进行思维互动。这微妙的互动犹如蝴蝶振翅,终将掀起一场前所未有的技术与产品变革风暴”

认知革命三连击全面发布

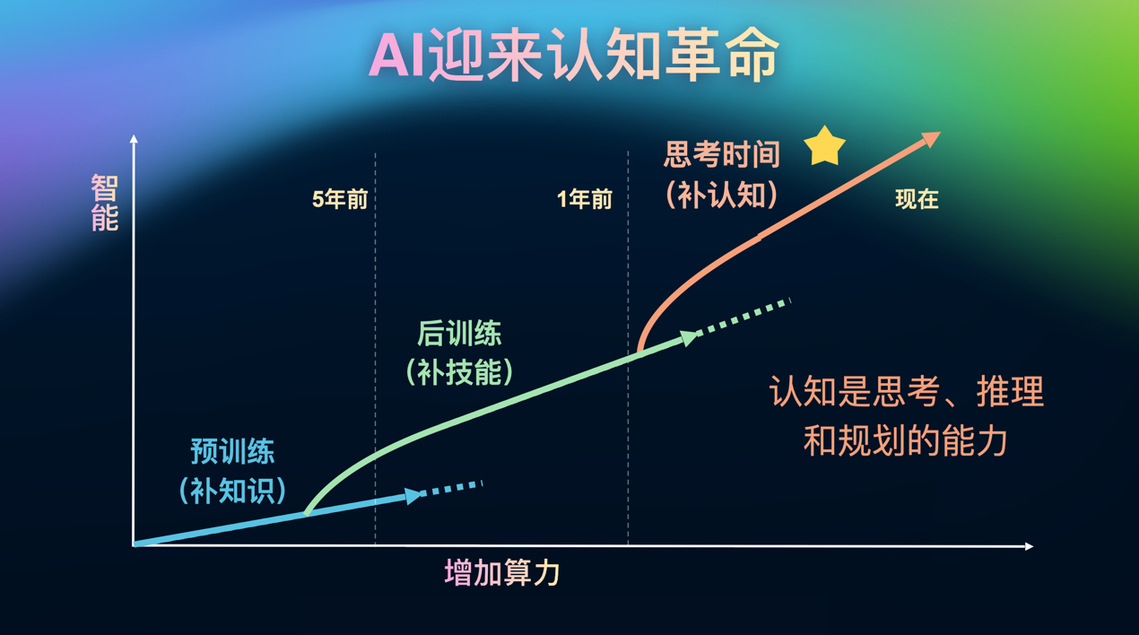

长期以来,我们始终致力于通过持续提升算力来突破人工智能的能力边界。在预训练阶段,我们投入大量算力以扩充模型的知识储备;在后训练阶段,我们又将算力集中于增强模型的技能掌握。如今,这一范式正在发生转变——我们将算力配置的重点转向延长模型的思考时间,以此强化其在复杂推理和长程规划任务中的认知能力。这标志着我们正迈入一个崭新的认知革命时代。

为打造下一代高认知、高智能的AI系统,刘鹏飞团队重磅发布认知革命三大核心成果:

🧠理论奠基:全球首部《认知工程》白皮书,系统阐释AI思维革命的科学原理

🔬技术突破:开创性Mid-training认知训练范式 + 史上最大科学推理数据集MegaScience(覆盖1万多本高质量教科书内容) + 700亿认知训练语料,为高智能AI构建完整认知能力体系

🚀产品实现:Deep Cognition "创智小红书"——全球首个可以主动构建认知并让认知真正积累的AI平台,解决亿万人的认知痛点:收藏≠拥有,思考≠积累,让你的每一次思考都不再白费,真正积累成认知财富

“我们正站在AI认知革命的临界点,这是我们突破AI智能边界的关键第一步,我们正在重新定义智能本身的边界。”项目负责人表示,“当AI的思考时间从秒级跨越到小时级、月级甚至年级时,我们将见证AI智能边界的根本性重构——从解决高中数学题到攻克IMO竞赛,从日常问答到医疗诊断突破再到科学发现,这不仅是计算能力的提升,更是认知深度的质变。”

第一击:《认知工程》白皮书——认知革命的理论基石

团队发布的76页《认知工程》白皮书首次提出:「认知工程」的概念:认为生成式 AI 发展已进入第二幕,从原来的以预训练技术为核心的提示词工程 (Prompt engineering) 转变为以 Test-Time scaling 为核心的认知工程 (Cognition Engineering),结合 400 多篇论文和最新的研究工作全景式介绍了 Test-time scaling 技术驱动下的范式变革。

该文回答了三大核心问题:

认知能力对于模型为什么重要?

最根本的局限是深度思考能力的缺失。第一幕的模型更像是一个知识管理工具,善于检索和整合已有信息,但难以进行真正的创造性思考或处理前所未见的复杂问题。它们无法像人类那样进行长时间的深度思考,无法在思考过程中识别错误并调整方向,也无法连接远距离的知识点形成新的见解。我们需要一个会深度思考的模型!

为什么(思考)推理能力如此重要?正如某位 OpenAI 科学家:“任何要完成的工作都会遇到障碍,而让你绕过这些障碍的是你的推理能力。”在实际应用场景中,推理能力的重要性表现在多个方面:

1. 数理推理:从证明数学定理到解决物理问题,强大的推理能力是科学研究的基础。

2. 工具调用:在处理“白酒和新能源推荐更有潜力的一支股票”这类请求时,模型需要理解查询意图,分解为子任务,调用适当工具,并整合信息给出合理建议。

3. 智能体规划:执行“帮我下单一款苹果去年 3 月份新出的手机”等任务时,需要理解时间线索,识别产品,了解购买流程,并执行多步操作。

4. 更复杂场景:如 Deep Research(深度研究)、Computer Use(计算机使用)和 Codebase-Level Reasoning(代码库级推理)等任务,都需要模型具备持续、连贯的推理能力和适应性思考。

深度解读三大扩展定律(Scaling Laws)

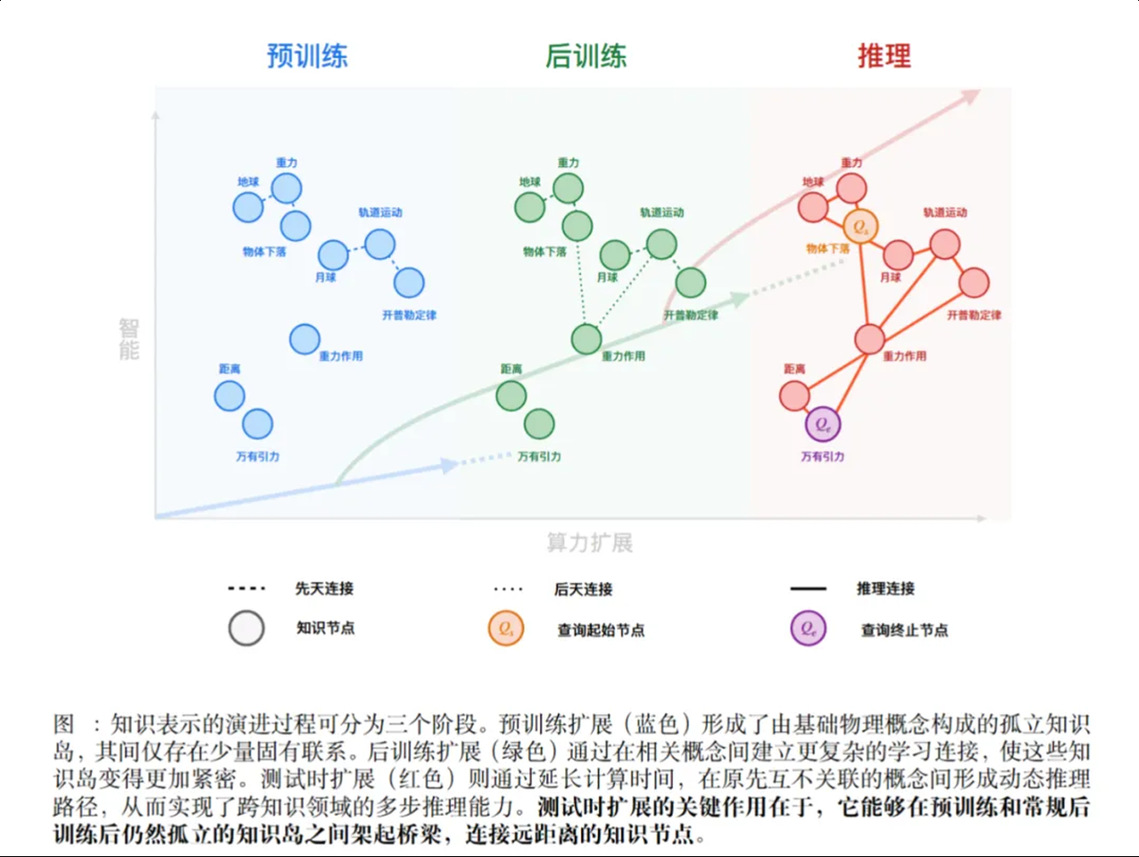

预训练阶段(蓝色区域):图中的蓝色知识节点之间存在天然连接(Innate Connection),这些连接是模型通过大规模预训练自然形成的。例如,“Earth”(地球)、“Gravity”(重力)和“Falling Objects”(落体)之间存在直接的天然关联,模型可以轻松理解“苹果为什么会落下”这类问题。但注意“Kepler's Laws”(开普勒定律)和“Universal Gravitation”(万有引力)这类更深层次的知识点与日常现象之间并没有直接连接。

后训练阶段(绿色区域):通过额外的监督学习和对齐训练,模型形成了更多学习得到的连接(Learned Connection)。图中的绿色曲线显示,这一阶段的智能增长速度比预训练阶段更快,但仍然有其极限。

测试时阶段(红色区域):这是认知工程的核心部分。在这一阶段,模型能够在推理过程中动态建立“推理连接”(Reasoned Connection),将远距离的知识节点连接起来。图中显示,当面对一个问题(Query Start Node,Qs)时,模型不仅利用已有连接,还能通过推理建立新的连接路径,最终到达目标节点(Query End Node,Qe)。

生成式 AI 的发展可以通过 Computation Scaling 模型来理解。

我们可以清晰地看到这一转变的视觉化表达。图表将 AI 的发展划分为三个阶段:Pre-training(预训练)、Post-training(后训练)和 Test-time(测试时),横轴代表 Computation Scaling(计算扩展),纵轴代表 Intelligence(智能水平)。

这种演进模式告诉我们一个重要事实:当一种扩展方式达到极限时,我们需要寻找新的扩展维度。测试时扩展正是这样一种新维度,它不再仅仅关注“模型知道什么”,而是关注“模型如何思考”。

这种能力的本质是:模型可以在推理过程中进行深度思考,动态构建认知路径,而不仅仅是检索静态知识。测试时阶段的红色曲线陡峭上升,表明这种方法带来了智能水平的显著提升。

如何使用 Test-Time scaling 技术推动认知工程?

(1)Test-time scaling 方法

全文主要介绍了四种 Test-time scaling 方法:并行采样、树搜索、多轮修正和长思维链推理。对于每种 Test-time scaling 方法,涵盖构建方法、扩展规律以及如何从单个方法优化角度提高扩展效率。此外,文章还在多个维度上比较了这些方法的优劣势,并讨论如何有效地结合它们以提升性能。

(2)Test-time scaling 背后的训练策略

对于长思维链的 Test-time scaling 技术,对于传统的大语言模型,需要强化学习或者监督微调技术解锁其长思维链能力,该文章结合最新的工作,对于强化学习技术,从训练算法、奖励函数、策略模型、训练数据、多阶段训练五个角度全面介绍其设计准则,此外论文还提供了配套的代码教程。

对于使用监督微调技术解锁长思维链能力,该文章从训练数据来源、训练数据质量、训练数据量、训练方法、基模型五个角度全面介绍其设计准则,并汇总了常见的针对不同场景的长思维链资源。

《认知工程》白皮书揭示了人类第一次与AI进行真正认知层面协作的技术原理,建立了Test-Time Scaling认知计算的完整理论框架,不仅为AI认知能力奠定了系统化理论基础,更已融入上海交通大学本科课程体系培养认知工程人才,并即将由相关出版社出版,为Test-Time Scaling认知计算的产业应用提供了完整框架。我们要为国家培养第一批这个时代所需要的“认知工程师”。

第二击:认知训练革命——方法论与数据生态 双重突破

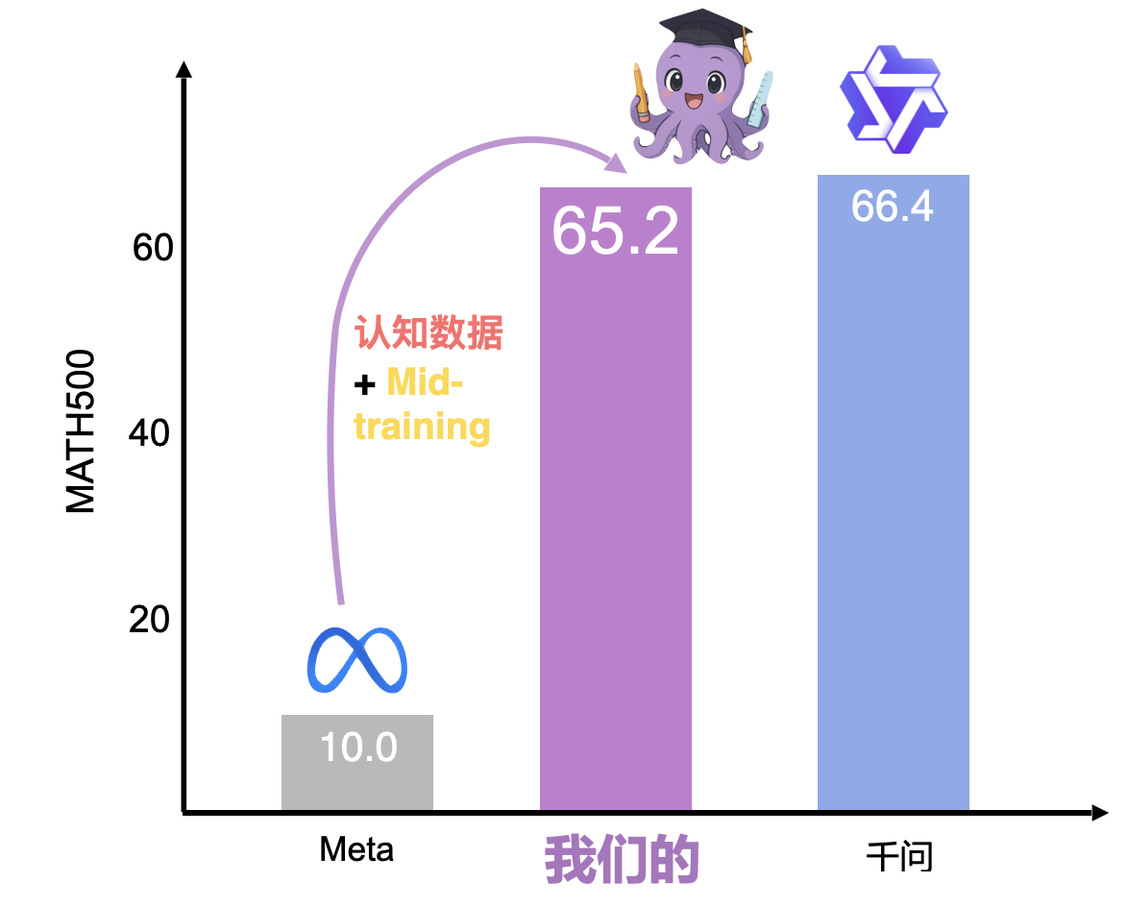

开创性Mid-training认知训练范式

团队首创的Mid-training认知训练范式填补了预训练与后训练之间的技术空白,建立了“Pre-training → Mid-training → RL Scaling”的完整认知能力培养路径。这一突破性技术成功解决了业界著名的“Llama认知困境”,使Llama模型在数学推理任务上的表现从不足20%实现了历史性飞跃至60%,成功追平了Qwen2.5的先进水平。该项技术突破引起了Meta公司的高度关注,公司主动邀请团队分享这一创新成果,充分验证了Mid-training认知训练范式在大模型能力提升方面的重大价值和广阔应用前景。

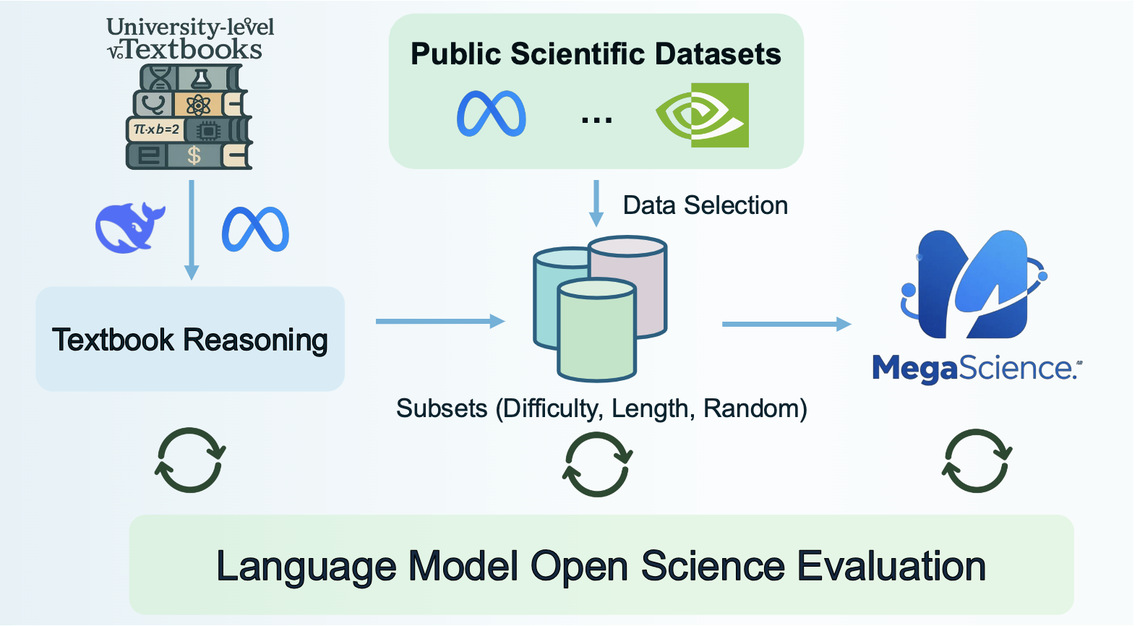

MegaScience:史上最大科学认知数据集

配合认知训练方法论,团队重磅发布MegaScience——目前开源社区中规模最大、质量最高的科学推理认知数据集。

该数据集包含约125万条高质量科学推理问答对,基于1万多本权威教科书构建,全面覆盖生物学、化学、计算机科学、经济学、数学、医学、物理学等多个重要学科领域。基于MegaScience数据集训练的模型在科学推理能力方面表现卓越,在多个不同尺寸的基座模型(包括Llama3、Qwen2.5、Qwen3)上训练后可以成功超越其官方的instruct模型,特别是在最强的Qwen3模型上,也显著高于其官方的Qwen3-Instruct,为科学推理领域的AI能力提升树立了新的标杆。

MegaMath-Web-Pro-Max:700亿认知训练语料

团队同时开源了MegaMath-Web-Pro-Max超700亿tokens高质量数学认知数据集,为模型的数学推理认知能力提供了强大的数据基础,填补了开源社区在大规模高质量数学预训练语料方面的空白。该数据集在发布的预热阶段获得下载热潮,使用者覆盖了 MIT、EPFL、UW、Columbia、NUS、CMU、Princeton、THU、HKUST 等诸多顶尖高校,以及 Apple、Microsoft、TII、Moonshot、DatologyAI、AI2、IBM、Cohere、Tencent 等知名科研机构和企业,体现了学术界和工业界对这一工作的高度重视。

第三击:Deep Cognition “创智小红书”——让认知真正积累的革命性平台

认知痛点:为什么我们的思考总是“打水漂”?

你的浏览器收藏夹里躺着多少从未再次点开的链接?那些你今天匆忙浏览的几十篇文章,真的转化成了你的知识吗?我们面临着一个残酷的现实:大量的信息摄入并不意味着有效学习,点击收藏也远非真正掌握。纵然我们花费时间精力去阅读和思考,这些珍贵的认知劳动成果却常常像水一样流走,辛苦建立的知识体系在无声中消散。单纯的思维活动无法自动转化为知识积淀。面对信息洪流的冲击,我们迫切需要的并非更海量的资讯输入,而是找到让深度认知真正沉淀和复利增长的有效方法。

Deep Cognition:全球首个认知积累AI平台

“如果有一个平台,让你像刷小红书一样轻松,但每一次浏览与收藏都是给自己的认知+1,每一次思考都能和AI共同进化呢?”

团队发布的Deep Cognition系统——“创智小红书”,是全球首个可以主动构建认知并且让认知真正积累的AI平台,实现了从“对话交互”到“认知协作”的革命性突破。

「线上体验」:https://opensii.ai/

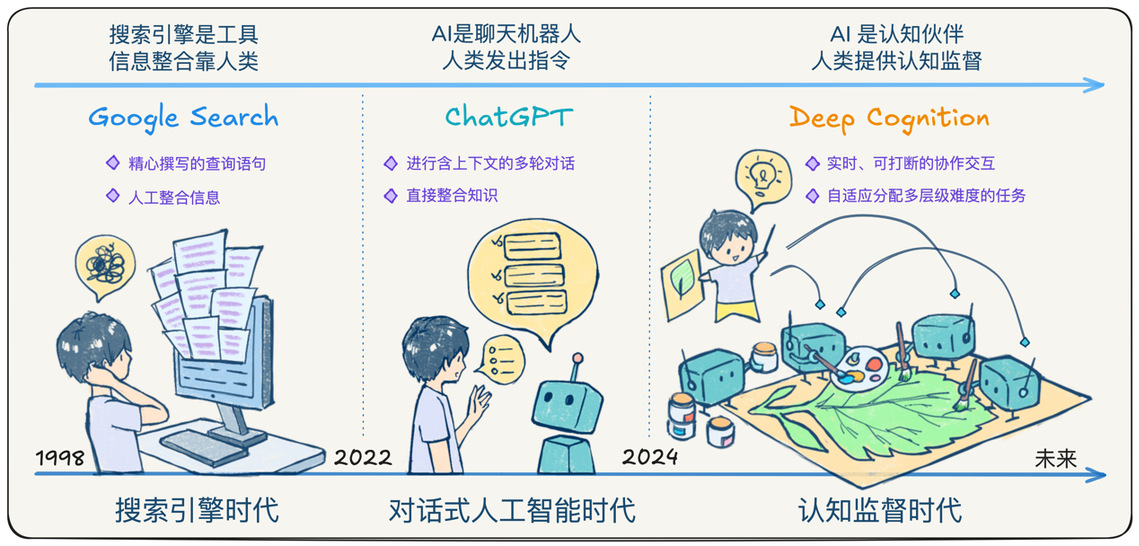

软件认知交互演进:迈向Software 3.5时代

认知银行理念:让思考真正复利

Deep Cognition提出了一个全新的“认知银行”理念,旨在让思考真正实现复利效应。在这个系统中,用户的每一次思考都不会消失在对话的历史中,而是会被精心保存和积累。每当用户产生一个有价值的想法或洞察时,系统会将其提炼成一张认知卡片,这些卡片就像银行存款一样被收藏起来,成为用户宝贵的认知资产。

更重要的是,这种积累不是静态的储存,而是动态的增值过程。每一次新的思考都会在之前认知积累的基础上展开,为下一次更深入的思考铺平道路。用户投入的每一分精力都会转化为认知财富,与AI共同构建的认知体系会像复利投资一样不断增长。

· 每一张卡片,都是思考提炼的认知

· 每一次收藏,都是认知资产的积累

· 每一次思考,都在为下一次思考铺路

· 每一分精力都不会白费

· 你和AI的认知积累会像存款一样越来越多

这不只是一个AI工具,这是一个认知银行。

通过下面这个例子,我们来看,如何实现“你的每一次浏览与收藏,你的AI模型认知都会随之增加”。

具体来说,用户日常刷认知收藏的所有认知,AI都会默默学习记录下来,习得该认知内容。下一次你和AI对话的时候,AI会带着这些最新认知去思考问题,以及与你互动。因此,每一张卡片,都是思考提炼的认知,每一次收藏,都是认知资产的积累。“收藏”这个操作已经被赋予了更多的价值,当你实在没有时间仔细阅读的时候,点击“收藏”,至少你把属于你的AI模型认知提高了,下一次AI可以更好的帮助你解决问题。

例如,询问如下问题:

随着大模型在 context engineering 方面的能力提升,它们开始具备处理多轮对话、长期任务和研究语境的能力。我们该如何构建一个可以持续参与科研过程、协同解决问题,真正成为“AI 科学家同事”的智能代理?

当你向系统提出这个关于“AI科学家同事”的问题时,系统会自动搜索你之前收藏过的相关认知卡片。

AI会综合这些你曾经收藏的认知资产,结合最新的技术理解,给出个性化的回答:

“基于你之前关注的多智能体框架和长期记忆机制,我建议构建一个具备以下能力的AI同事系统:1)持续学习你的研究偏好和工作习惯;2)维护项目上下文的长期记忆;3)主动提出研究假设和实验设计;4)具备跨任务的知识迁移能力...”

这样,你的每一次收藏都在为未来更精准的AI对话做准备,真正实现了“收藏即学习,对话即智慧”。

具体来说,创智“小红书”所解决的认知积累问题,实际上揭示了当前人机交互模式的根本性缺陷。认知无法积累的表面原因是平台设计问题,但深层原因是AI仍停留在“效率工具”阶段,而非“认知伙伴”。

传统的“效率工具”模式采用“存储-检索”逻辑:用户负责收藏和存储信息,平台负责保存和检索内容,认知处理完全依赖人类大脑的记忆和联想。这种模式的根本问题在于:它将人和机器割裂开来,把认知处理的重担完全推给了人类。用户在信息过载中疲于奔命,AI系统却只能被动响应,无法主动参与认知的构建和积累过程,在完成长复杂任务的过程中,往往会带来错误积累。

创智学院同时也公开了相关的技术论文《交互即智能》,揭示了人机协作关系的变革。

· 论文题目:Interaction as Intelligence: Deep Research With Human-AI Partnership

· 论文地址:https://arxiv.org/pdf/2507.15759

· 项目首页/ 试用网址:https://opensii.ai/

该技术论文指出,当前的假设根本上误解了智能本身的性质,互动本身构成了智能的基本维度。未来,人与AI交互的范式将从最小化人类参与的“效率工具”模式,进化为“认知伙伴”关系。

该工作定义了一种新范式“交互即智能(Interaction as Intelligence)”,论文提出了一个根本性的重新认知:智能——无论是人类还是人工智能——本质上都是交互式的、情境化的、协作的。最复杂的人类思维很少孤立发生,而是通过对话、反馈、精化和多元视角整合而涌现。

正如论文开篇引言所述:

“智能不是孤立心灵的属性,而是在心灵之间的舞蹈中涌现的。问题不在于各个组件有多聪明,而在于它们如何精彩地交互。”

基于“交互即智能”的理论基础,该工作提出了认知监督(Cognitive Oversight)这一全新的人机协作范式。它将人类从被动的工具操作者转变为主动的认知协作者,与AI形成真正的智能共同体。

性能表现:压倒性认知优势

Deep Cognition在认知协作领域展现出了压倒性的性能优势。在全面的认知体验评估中,该系统在多个关键维度都实现了显著提升:认知透明度相比传统AI提升了20.0%,让用户能够更清晰地理解AI的思考过程;认知细粒度交互能力提升了29.2%,使人机协作变得更加精准高效;认知协作便利性也获得了27.7%的大幅改善,让整个交互体验更加流畅自然。综合这些改进,Deep Cognition的整体认知性能平均提升了63%,这是一个相当令人瞩目的跃升。

在与主流竞争对手的直接对比中,Deep Cognition的优势更加明显。在认知任务处理能力测试中,Deep Cognition认知系统达到了72.73%的出色表现,远超OpenAI和Google等竞争系统的40.91%,更是大幅领先其他产品的22.73%。这样的性能差距不仅体现了技术上的突破,更重要的是证明了Deep Cognition在重新定义人机认知协作方面的成功,为用户提供了真正革命性的思考伙伴体验。

人才培养:打造认知工程新一代

在技术突破的背后,创智学院正在悄然推动一场更深层的变革——从研究(research)到产品(product)的价值链全栈式AI 原生人才培养革命。当《认知工程》白皮书成为课堂教材,当Mid-training训练范式融入实践教学,当Deep Cognition平台成为学生的认知实验场,一个覆盖“理论研究-技术突破-产品落地”完整价值链的认知工程人才生态正在形成。

为国育才:全栈式AI native人才培养成果

创智学院培养的不是传统意义上的“AI应用者”,而是真正的AI原生人才——他们从底层理论到前沿技术,从算法创新到产品实现,具备贯穿整个AI价值链的核心能力。这种全栈式人才培养模式已结出累累硕果:

·多名学生凭借在认知工程领域从research到product的全链条能力,收到了Anthropic、DeepSeek、Qwen等全球顶尖AI公司的认知技术岗位邀请;其中一名本科生更是获得了2025年商汤奖学金——这是面向本科生的最高企业奖学金,充分体现了业界对全栈式AI 原生人才的极高认可。

·更令人瞩目的是,复旦大学、上海交通大学、南京大学的多名专业第一名学生,在面临众多选择时,毅然决定加入创智学院深耕认知工程研究。与此同时,多名在卡内基梅隆大学攻读硕士学位的优秀学子,也选择回国加入这场认知革命浪潮。用他们的话说:“这里不仅有前沿的认知理论研究,更有完整的技术到产品转化链条,我们能在这里成长为真正引领AI未来的全栈人才。”

从Research到Product:完整价值链人才体系

创智学院的人才培养模式打破了传统的学科壁垒,建立了从基础研究到产品落地的完整人才培养链条。

这种“虹吸效应”的背后,是国家对AI native人才的迫切需求。当AI从“工具时代”进入“认知时代”,当中国在全球AI竞争中寻求关键突破,具备从research到product全链条能力的AI native人才将成为国家战略资源。创智学院正在培养的是能够理解认知本质、设计认知架构、实现技术突破、引领产品创新的新一代AI领军人才。他们将成为中国AI产业从“跟跑”到“领跑”的关键力量,为国家在认知革命时代的战略布局提供人才支撑。

正如刘鹏飞所言:“我们不仅在开发下一代AI技术,更在为国家培养能够引领AI未来的原生全栈式人才,为国育才。”

未来愿景:认知复利时代

“人不能赚到认知以外的钱,但认知可以在这里复利。”

团队描绘了一个激动人心的认知未来愿景——每个人都拥有自己的“认知银行”。在Deep Cognition中,用户的每一次认知思考、每一次认知记录都会成为下次认知的基础。认知不再白白流失,而是在不断积累中形成认知复利效应。当需要解决高价值认知难题时,所有积累的认知都会被激发出来,协助用户完成认知突破。

立即体验认知革命

深度认知引擎现已正式发布,用户可通过以下方式体验这一认知革命性产品:

🚀认知产品体验:https://www.opensii.ai/

📖认知学术论文:《认知工程》白皮书、《Interaction as Intelligence》

🌟认知开源资源:MegaScience数据集、MegaMath-Web-Pro-Max数据集、OctoThinker模型

结语:认知革命,已经开始

从Software 1.0的代码编写,到Software 2.0的模型训练,再到Software 3.0的提示工程,现在我们迈向Software 3.5的认知协作时代。这不仅是技术进步,更是人类与AI认知关系的根本性重构。

深度认知引擎的发布,让我们看到了一个充满认知可能的未来:当AI真正学会认知,当人机实现认知协作,人类认知智慧的边界将被无限拓展。

正如团队所言:“我们不只是在开发更强的AI工具,我们在创造真正的认知伙伴。”

这场认知革命,已经开始。